最終的にあと数ヶ国の承認がいるが、Oracleにとっては殆どカタがついたようなものだろう。そこでSun CEOジョナサン・シュワルツ(Jonathan Schwartz )氏について書こうと思う。 私たちは今やJavaなしでは暮らせない。そのJavaを推進し、オープンソースとして大きなプレゼントをくれたのが彼だ。

Sunの始まりは1982年。

ビノッド・コースラ(Vinod Khosla)が声をかけてアンディー・ベクトルシャイム(Andy Bechtolsheim)、スコット・マクネリー(Scott McNealy)が集まり、すぐにビル・ジョイ(Bill Joy) も参加した。現在、著名なVCとなったビノッドの時代を読む目は確かだし、スコットは会社を経営するには十分過ぎる明晰な頭脳を持つていた。そしてアンディーが最先端のハードウェアを開発する神様なら、ビルは、あのBSDを開発した天才だ。こうして綺羅星のような人材が集まった。

全員が20台半ばという若いチームだった。

同年、アンディーとビルが心血を注いだM68000を搭載し、Sun-OSで動く初のワークステーションSun-1を発表。その後、

2人はより高性能機を目指し、CISCからRISCの流れの中でUC Berkeleyが研究していたRISCに狙いを定めた。アンディーが考え出したSPARCの誕生(1985年)で ある。またビルが開発したBSD ベースのSun-OSは、その後、AT&Tと共同で彼らのUnix System-V(SVR4)とマージされ、その成果は1991年にリリースされたSolarisとなった。Javaは90年から始まり、チームの核であったジェームス・ゴスリング(James Gosling )らによって1995年にリリースされた。Sunの華々しい時代である。

2人はより高性能機を目指し、CISCからRISCの流れの中でUC Berkeleyが研究していたRISCに狙いを定めた。アンディーが考え出したSPARCの誕生(1985年)で ある。またビルが開発したBSD ベースのSun-OSは、その後、AT&Tと共同で彼らのUnix System-V(SVR4)とマージされ、その成果は1991年にリリースされたSolarisとなった。Javaは90年から始まり、チームの核であったジェームス・ゴスリング(James Gosling )らによって1995年にリリースされた。Sunの華々しい時代である。しかし、輝かしい時代は永遠には続かない。

CPUはデスクトップやラップトップPCの普及で、よりコモディティー化して価格が低下、Intelの独壇場となり始め、2001年にはインターネットバブルが弾けた。大手企業ユーザーとインターネットの伸びに支えられてきたSunは試練の時を迎えた。Sunも1993年にはSolaris 2.1をx86版として出荷を始めたが、その販路開拓など販売には力が入らなかったとスコットは当時を述懐する。

一方、ジョナサン・シュワルツは幾つかの大学を出てマッケンジー&カンパニーに入社、その後退社して、1989年にライトハウス・デザインを共同設立。そしてシリコンバレーにやってきた。ライトハウスデザインがSunに買収されたのは1996年のことだ。ここシリコンバレーでは、企業買収が決まり、数ヶ月の移行期が済めば買収された会社のCEOは勿論、経営幹部は捨てられる。しかし彼は生き残った。翌1997年、ジョナサンはJavaのプロダクトマーケティングを担当する。この時期、Sunを率いるスコット・マクネリーは将来戦略で迷っていた。そんな彼にとって頼りになり始めた男、それがジョナサンだった。彼は、その後Javaだけでなく、Sunのソフトウェア全体を率いるVPに昇格し、2004年4月に実務を取り仕切るCOO兼プレジデントになった。若干38歳の若さだ。

一方、ジョナサン・シュワルツは幾つかの大学を出てマッケンジー&カンパニーに入社、その後退社して、1989年にライトハウス・デザインを共同設立。そしてシリコンバレーにやってきた。ライトハウスデザインがSunに買収されたのは1996年のことだ。ここシリコンバレーでは、企業買収が決まり、数ヶ月の移行期が済めば買収された会社のCEOは勿論、経営幹部は捨てられる。しかし彼は生き残った。翌1997年、ジョナサンはJavaのプロダクトマーケティングを担当する。この時期、Sunを率いるスコット・マクネリーは将来戦略で迷っていた。そんな彼にとって頼りになり始めた男、それがジョナサンだった。彼は、その後Javaだけでなく、Sunのソフトウェア全体を率いるVPに昇格し、2004年4月に実務を取り仕切るCOO兼プレジデントになった。若干38歳の若さだ。 スコットから実務のバトンを渡されたジョナサンが考え抜いた戦略はオープン化だ。それ以外には考えられなかった。他社はハードからソフト、さらにサービスへと売り上げの重点を移すが、Sunにはサービスを自社で行うゆとりも実績もない。ソフトをオープン化して時代の流れに乗り、その勢いでハードの売り上げをキープする。この戦略にスコットも同意し、2006年4月、ジョナサンがCEOを引き継いだ。スコットの最後の仕事は、引継ぎの前年、2005年6月始めのSunサーバー販売強化目的のStorageTek買収、同じ6月末にはJava製品の補完のためSeeBeyondも買収した。もともとジョナサンはソフトウェア人間だが、CEOになるとハードウェアのオープン化も模索し始めた。そのためにはSPARCだけではだめだ。こうして、一度、退社したアンディー・ベクトルシャイムがAMD Opteronサーバー技術を抱えて戻ってきた。2007年のことである。もう徹底したオープン化しかない。

スコットから実務のバトンを渡されたジョナサンが考え抜いた戦略はオープン化だ。それ以外には考えられなかった。他社はハードからソフト、さらにサービスへと売り上げの重点を移すが、Sunにはサービスを自社で行うゆとりも実績もない。ソフトをオープン化して時代の流れに乗り、その勢いでハードの売り上げをキープする。この戦略にスコットも同意し、2006年4月、ジョナサンがCEOを引き継いだ。スコットの最後の仕事は、引継ぎの前年、2005年6月始めのSunサーバー販売強化目的のStorageTek買収、同じ6月末にはJava製品の補完のためSeeBeyondも買収した。もともとジョナサンはソフトウェア人間だが、CEOになるとハードウェアのオープン化も模索し始めた。そのためにはSPARCだけではだめだ。こうして、一度、退社したアンディー・ベクトルシャイムがAMD Opteronサーバー技術を抱えて戻ってきた。2007年のことである。もう徹底したオープン化しかない。CEOになった年の暮れ、ついにSolarisのオープン化が発表された。翌2005年1月にはopenSolarisプロジェクトが始動。同年末、やっとSolaris全体がオープンソースでビルド出来るところまで進んだ。さらに、同11月にはSolarisだけでなく、Java関連製品もオープン化すると発表した。これが後のオープンソース・アプリケーションサーバーGlassFi

shやOpenESBの登場となり、同年末にはSPARCチップのオープン化openSPARCプロジェクトもスタートさせた。2008年1月、人気オープンソース・データベースのMySQLを買収。同2月、PCを仮想化プラットフォームに変えるVirtualBox開発元Inno Tekも買収。同9月、仮想化製品をオープンソース化したxVM Server/OpsをGPLv3でリリースすると発表。これによって、殆どの仕事がSun提供のオープンソース製品で出来る状況になった。また、Sunには2000年からのオフィススィートOpenOfficeもあるし、2008年秋にはStorageTek製品のオープン版Open Storageも登場した。

shやOpenESBの登場となり、同年末にはSPARCチップのオープン化openSPARCプロジェクトもスタートさせた。2008年1月、人気オープンソース・データベースのMySQLを買収。同2月、PCを仮想化プラットフォームに変えるVirtualBox開発元Inno Tekも買収。同9月、仮想化製品をオープンソース化したxVM Server/OpsをGPLv3でリリースすると発表。これによって、殆どの仕事がSun提供のオープンソース製品で出来る状況になった。また、Sunには2000年からのオフィススィートOpenOfficeもあるし、2008年秋にはStorageTek製品のオープン版Open Storageも登場した。このような努力にも関わらず、Sunの業績は改善しなかった。

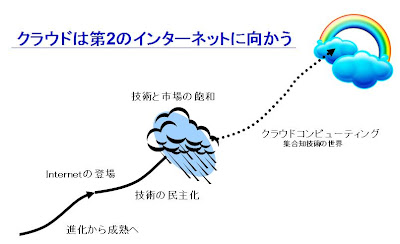

大手金融機関の優良顧客を抱えるSunにとって、きつかったのは2008年9月のリーマンショックだ。その後の混乱の中、昨年3月、Sunは最後の力をこめてクラウド戦略Open Cloud Platformを発表した。壇上に立ったのはクラウド部門を率いるデビッド・ダグラス(David Douglas)、そして詳細説明は同部門CTOのルー・タッカー(Lew Tucker)からだった。ルー、クラウドを勉強した人なら彼の名を知らない人は少ない。彼はSunからSalesforceに移り、硬直していたSalesforceのプラットフォーム構造を改革し、ユーザーが自由に追加・変更できるAPIとSDKを提供、そしてユーザーやISV間でソフトウェアを交換するAppExchangeを考え出した。2006年から始まったこの仕組みが、今日、SaaSベンダーとしてトップを走るSalesforceを甦らせた。

壇上の彼は、Sun Open CloudではオープンJavaシリーズの全てが使えること、Sunクラウドでは仮想マシンのスケールダウンやスケールアップが出来ること、それはまさに仮想マシンを超え、仮想データセンターを目指していると力説した。これまでのオープン化の集大成のようなクラウドの出現である。

発表当日は、3月18日。

その日の早朝からIBMによる買収の噂が流れ、会場のタイムズスクェアから目と鼻の先にあるウォールストリートは大騒ぎとなった。それからOracle買収に至った流れは知っての通りだ。

ジョナサン、ありがとう!

ジョナサン、ありがとう!あなたは多くのものを私たちに残してくれた。

Fortune 500の大企業で唯一ブログJonathan’s Blogを書いたCEO、いつも大人気、ボクも楽しみだった。そんなCEOは他にはいないし、第一、ポニーテールのCEOだって初めてだ。それに趣味は料理で人をもてなすこと。公式の場ではジャケット姿、でも会社ではジーンズとスニーカー。どこからみてもシリコンバレーのミスターオープンソースだった。

また、いつか元気な姿を見せて欲しい。